Für meinen Gang ins Selfpublishing hatte ich mir vorgenommen, möglichst viele Dinge selbst zu machen, statt sie auszulagern. Dazu gehörte auch das Cover. Übung in der Grafikbearbeitung habe ich durch meinen Brotjob, also habe ich mir das zugetraut.

Die Frage, die ich mir allerdings stellen musste, war: bekomme ich mit einem kostenlosen Grafikprogramm ein zufriedenstellendes Ergebnis?

Was ich vorher kannte

Anders, als ihr jetzt vielleicht erwartet habt, hatte ich meine ersten Erfahrungen in Grafikbearbeitung nicht mit Photoshop. Als ich damals in meiner Abteilung anfing, stand noch kein kostenpflichtiges Programm auf dem Plan. Damals, vor vielleicht 15 Jahren, stieß ich auf GIMP. Es dauerte allerdings nicht lange, bis wir auf Photoshop umsteigen. Seitdem arbeite ich im Brotjob mit Photoshop.

Da ich zuhause aber eher wenig mit Bildbearbeitung mache, hatte ich dafür über all die Jahre GIMP installiert. Ich startete also zuerst mit dem Programm ins Cover, das ich bereits zuhause hatte.

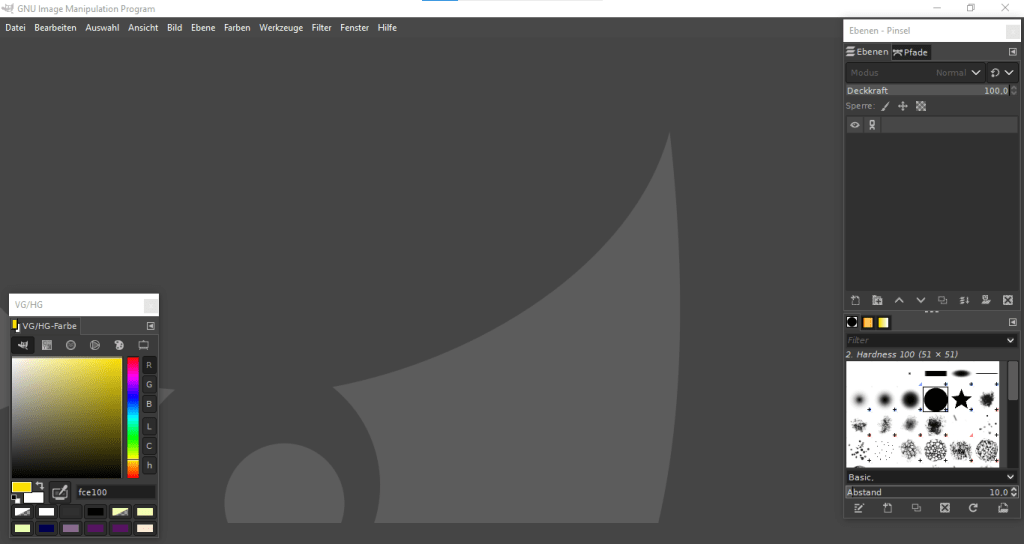

GNUs GIMP

Grundsätzlich gehöre ich zu den Menschen, die einfach erst mal ausprobieren. Ich bin es also gewohnt, in sämtlichen Programmen herumzusuchen und zu recherchieren, bis ich herausgefunden habe, wie funktioniert, was ich machen möchte.

Die Oberfläche in GIMP ist in ihren Grundzügen ähnlich aufgebaut, wie auch in Photoshop. Es gibt Ebenen, Farbpaletten, Filter und verschiedene Werkzeuge, mit denen gearbeitet werden kann. Vieles heißt etwas anders und auch die Ergebnisse sind nicht eins zu eins, wie sie in Photoshop wären – womit ich nicht die Qualität meine. Es gibt zum Beispiel Unterschiede in den Filtern, in der Farbgebung und so weiter.

Unwegsamkeiten in GIMP

Mein Grundproblem mit GIMP war leider die Arbeitsoberfläche des Programms selbst. Sie funktionieren für mich nicht sehr intuitiv und ist entsprechend unkomfortabel. Ständig ist etwas verrutscht, musste verschoben werden oder war plötzlich nicht mehr da.

Trotz der Ähnlichkeiten zu Photoshop hatte ich jedes Mal enorme Schwierigkeiten, in GIMP wieder zu finden, was ich angewendet hatte oder auch nur die richtige Werkzeugleiste wieder einzublenden. Und ja, mir ist es sehr oft passiert, dass ich eine Leiste weggeklickt habe, einfach weil sie im Weg war. Weder Anheften der Leisten, noch die Möglichkeit, sie zu verschieben, hat für mich funktioniert.

Dazu kommt, dass sich die Leisten nicht genug verkleinern ließen, damit sie mir bei der Bildbearbeitung nicht im Weg waren – selbst, wenn ich sie an der Seite angedockt hatte.

Ich bin mir zwar sicher, es gibt Möglichkeiten, sich das Programm bequem einzustellen, sei es nun über Shortcuts oder irgendwie anders, denn das Programm wurde nicht von Anfang an für Windows konzipiert, sondern für Linux-Systeme. Aber ich bin verwöhnt. Wenn ich mir ein Programm installiere, möchte ich nicht zuerst Stunden damit verbringen, es mir einzurichten. Ich möchte es gleich in einem einigermaßen praktikablen Rahmen benutzen können.

Und da kam Krita ins Spiel.

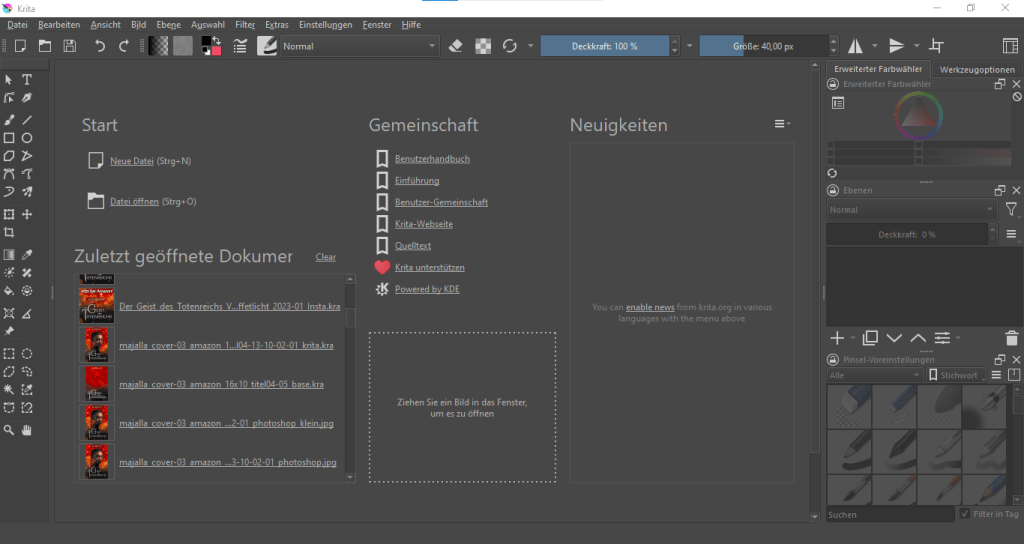

Krita, die kleine Schwester von Photoshop

Nachdem mein YouTube-Algorithmus gemerkt hatte, dass ich mich mit Grafikprogrammen auseinandersetze, bekam ich auch entsprechende Vorschläge. Eines davon war eine Zusammenstellung und Bewertung von allen derzeit verfügbaren Grafikprogrammen. Und weil mich die Arbeit mit GIMP so sehr nervte, schaute ich es mir neugieriger Weise an.

Krita wurde dabei als “die kleine Schwester von Photoshop” vorgestellt. Das und die simple Tatsache, dass es kostenlos ist, war letztlich der Grund, warum ich mich entschlossen habe, Krita auszuprobieren.

Induktivität und Bequemlichkeit in Krita

Im Großen und Ganzen stimmt es: Krita ist Photoshop sehr ähnlich. Für manche Funktionen und Filter gibt es sogar eine “Photoshop-Variante”. Natürlich ist es keine 1 zu 1 Nachbildung. Auch in Krita musste ich suchen, um die verschiedenen Einstellungen zu finden. Aber die Suche und vor allem das Handling ist für mich deutlich einfacher. Es gab kein unpraktisches Überlappen von Bild und Werkzeugleisten und ein besseres Auffinden aller Tools, wenn ich sie aus versehen weggeklickt habe.

Mit Krita zu arbeiten war für mich am Ende nicht nur leichter sondern auch deutlich stressfreier; vielleicht weil Krita einfach gewohnter funktioniert.

Am Ende entstand das Cover zu “Der Geist des Totenreichs” also in Krita.

Es gab nur einen kleinen Kritikpunkt, für den ich dann doch GIMP wieder heranziehen musste: Krita wollte meine ausgesuchte Schriftart für den Titel einfach nicht haben.

Qualität der Grafiken

Zur Qualität der Grafiken kann ich am Ende nur eines sagen: mit keinem der kostenlosen Programme machte man Abstriche. Beide erzielen gute Ergebnisse, wenn man weiß, wie man sie umsetzt. Das hat sich im Gegensatz zu meinen Erfahrungen von vor 15 Jahren deutlich geändert.

Fazit

Grafikprogramme sind mittlerweile ein weites Feld und manchmal braucht es etwas an Suche, um das Richtige für sich zu finden. Menschen arbeiten unterschiedlich, benutzen unterschiedliche Betriebssysteme und haben entsprechend unterschiedliche Präferenzen.

Für jemanden mit Photoshop-Erfahrung kann ich in jedem Fall Krita empfehlen. Besonders, wenn ein Abo von Photoshop wie bei mir keinen Sinn ergibt. Ich arbeite privat nicht regelmäßig genug an Grafiken, für mich wäre es also rausgeschmissenes Geld. Zudem ist Photoshop leider für Privatmenschen ohne irgendwelche Möglichkeiten für Vergünstigungen ziemlich teuer.

Von daher ist Krita eine sehr gute Wahl.

Referenzen

- Krita: https://krita.org

- Photoshop: https://www.adobe.com/de/products/photoshop.html

- GIMP: https://www.gimp.org